|

मुख्य परीक्षा

(सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 2: सामाजिक न्याय, सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन एवं कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय)

|

संदर्भ

- उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक धार्मिक समागम में हुई भगदड़ में 120 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद इस बात पर पुन: बहस शुरू हो गई है कि क्या भारत में शोषणकारी धार्मिक और अंधविश्वासी प्रथाओं से निपटने के लिए पर्याप्त कानून हैं।

- विशेषज्ञों ने अंधविश्वास, काला जादू, डायन-बिसाही और अन्य अमानवीय प्रथाओं से निपटने के लिए महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के कानूनों की तरह ही एक राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय कानून की वकालत की है।

केंद्रीय कानून के पक्ष में तर्क

- केंद्रीय कानून का अभाव : भारत में ऐसा कोई केंद्रीय कानून नहीं है जो विशेष रूप से जादू-टोना, अंधविश्वास या तंत्र-मंत्र से प्रेरित गतिविधियों से संबंधित अपराधों से निपटता हो।

- भारतीय न्याय संहिता (BNS) में अपहरण एवं हत्या जैसे संबंधित अपराधों के लिए सज़ा का प्रावधान है किंतु अंधविश्वास व पुरानी मान्यताओं को बढ़ावा देकर दूसरों को नुकसान पहुँचाने के लिए सज़ा का प्रावधान नहीं है।

- यद्यपि औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 मौजूद है किंतु इसमें कई खामियां हैं।

- राज्यों के कानून में कमियाँ : राज्यों के कानून विस्तृत होने एवं परिभाषाओं में अस्पष्टता होने से अधिकारियों को व्यक्तिपरक व भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का मौका मिल जाता है।

- राष्ट्रीय कानून के अधिनियमित होने से अलग-अलग राज्य कानूनी प्रभावशीलता में वृद्धि के लिए स्थानीय चिंताओं को संबोधित करते हुए विशिष्ट संशोधन कर सकते हैं।

- इन संशोधनों में परिभाषाओं को परिष्कृत करने और संक्षिप्त करने के लिए अतिरिक्त खंड भी शामिल किए जा सकते हैं।

केंद्रीय कानून के विपक्ष में तर्क

- सामान्यीकरण की समस्या : राज्य सरकारें प्राय: स्थानीय आबादी की आवश्यकताओं एवं परंपराओं के प्रति अधिक सजग होती हैं। भारत की विविधता को देखते हुए, एक राष्ट्रीय कानून से व्यापक सामान्यीकरण हो सकता है जो कुछ प्रमुख समुदायों को सशक्त बना सकता है।

- राज्य-विशिष्ट कानून स्थानीय प्रथाओं एवं वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से समायोजित कर सकते हैं।

- सर्वमान्य परिभाषा संबंधी चुनौती : कुछ आलोचकों का मानना है कि अंधविश्वास की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा कभी नहीं हो सकती है क्योंकि अलग-अलग समाजों एवं अलग-अलग धर्मों व संस्कृतियों में इसकी प्रकृति भिन्न हो सकती है।

- इस प्रकार, एक केंद्रीय कानून की परिभाषा में हमेशा ‘ग्रे क्षेत्रों’ की गुंजाइश रहेगी।

|

अंधविश्वास का अर्थ

- ‘अंधविश्वास’ शब्द लैटिन शब्द ‘सुपरस्टिटियो’ से लिया गया है, जो ईश्वर के प्रति अत्यधिक भय को दर्शाता है।

- वस्तुतः यह एक प्रकार की अज्ञानता या भयजनित विश्वास है जो किसी अलौकिक शक्ति के प्रति श्रद्धा एवं जुनूनी भाव प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

- अंधविश्वास दुनिया के लगभग सभी देशों, धर्मों, संस्कृतियों, समुदायों एवं क्षेत्रों आदि में प्रसारित है।

काला जादू का अर्थ

- काला जादू को जादू-टोना के रूप में भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत अंधविश्वास से प्रेरित कार्यों को शामिल किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह सजीव व निर्जीव दोनों को प्रभावित कर सकता है।

- इसके मूल में बुराई होती है और ऐसी मान्यता है कि इसके माध्यम से अलौकिक शक्तियों का उपयोग करते हुए अपने स्वार्थों की पूर्ति की जा सकती है तथा इसके द्वारा किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या किसी अन्य रूप से नुकसान अथवा लाभ पहुंचाया जा सकता है।

- काला जादू क्रिया में संलिप्त व्यक्तियों को ही आम बोलचाल की भाषा में तांत्रिक, डायन-बिसाही, झाड-फूँक करने वाले बाबा/मौलवी/फादर आदि की संज्ञा दी जाती है।

|

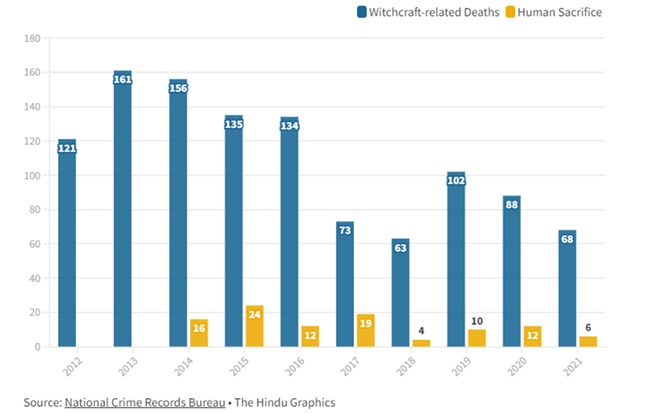

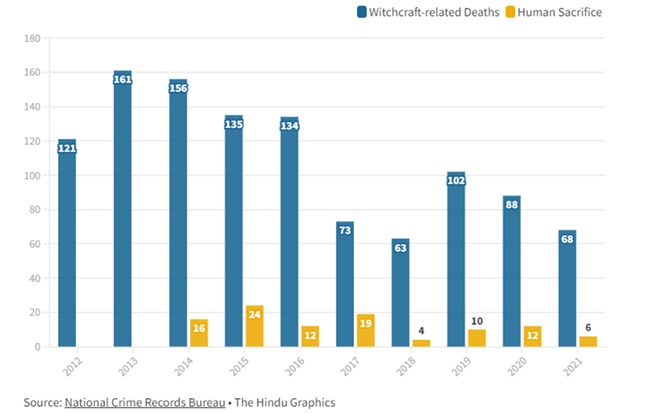

अंधविश्वास एवं काला जादू से जुड़े अपराधों से संबंधित आँकड़े

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) रिपोर्ट के अनुसार,

- वर्ष 2021 में मानव बलि से संबंधित छह मौतें हुईं थी, जबकि 68 हत्याओं का कारण जादू-टोना था।

- केरल में मानव बलि के दो मामले सामने आए थे और जादू-टोने के सर्वाधिक मामले छत्तीसगढ़ (20) में दर्ज किए गए। इसके बाद मध्य प्रदेश एवं तेलंगाना का स्थान रहा।

- वहीं वर्ष 2020 में भारत में जादू-टोने के कारण 88 मौतें हुईं और 11 मौतें मानव बलि के कारण हुईं थी।

वर्ष 2012-21 के बीच जादू-टोना एवं मानव (शिशु) बलि से संबंधित मौतें

-

- NCRB देश में तंत्र-मंत्र से जुड़े अपराधों एवं डायन-शिकार हमलों का ब्योरा नहीं प्रस्तुत करता है।

- वर्ष 2021 में एक गैर-सरकारी संगठन के अध्ययन के अनुसार, 12 राज्यों में डायन-घोषित करने के मामले सामने आए थे, जबकि वर्ष 1999 से 2013 के बीच देश भर में चुड़ैलों/डायनों के आरोप में 2,300 हत्याएं हुईं थीं।

काला जादू एवं अंधविश्वास के खिलाफ विभिन्न राज्यों में कानून

बिहार (वर्ष 1999 में)

- बिहार जादू-टोना रोकने, किसी महिला को डायन के रूप में पहचानने और महिलाओं पर अत्याचार, उनके अपमान व उनकी हत्या को समाप्त करने के लिए कानून निर्माण करने वाला पहला राज्य है।

- बिहार डायन (डाईन) प्रथा निवारण अधिनियम, 1999 में डायन को परिभाषित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी को ‘डायन’ के रूप में नामांकित करता है और इसमें सहायता के लिए कार्य करता है, उसे तीन माह तक का कारावास या 1,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

- शारीरिक या मानसिक यातना के मामले में, जेल की अवधि छह महीने तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना 2,000 रुपए तक हो सकता है। इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय एवं गैर-जमानती हैं।

झारखंड (वर्ष 2001 में)

झारखंड ने भी वर्ष 2001 में डायन प्रथा निवारण अधिनियम नामक कानून बनाया था। हालाँकि, यह बहुत अधिक प्रभावी नहीं रहा है।

छत्तीसगढ़ (वर्ष 2005 में)

- छत्तीसगढ़ राज्य में डायन को ‘टोनही’ कहा जाता है और वहां टोनही प्रथा निवारण अधिनियम, 2005 लागू है।

- इस कानून के अनुसार, दोषी पाए जाने पर जुर्माने के साथ तीन वर्ष तक के सश्रम कारावास की सज़ा हो सकती है।

- यदि पीड़ित मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, तो पाँच वर्ष तक का कारावास हो सकता है।

ओडिशा (वर्ष 2013 में)

- राज्य में डायन-शिकार के बढ़ते मामलों से निपटने के लिये ओडिशा डायन-शिकार निवारण अधिनियम, 2013 को पारित किया गया।

- इस कानून में अपराधियों के लिये सात वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है। इसमें डायन-हंटर या काला जादू करने वाले व्यक्ति के लिए भी दंड का प्रावधान है।

महाराष्ट्र (वर्ष 2013 में)

- महाराष्ट्र मानव बलि एवं अन्य अमानवीय, अनैतिक व अघोरी प्रथा तथा काला जादू रोकथाम एवं उन्मूलन अधिनियम, 2013 पारित किया गया है।

- इसमें कम-से-कम छह माह एवं अधिकतम सात वर्ष तक कारावास और अधिकतम 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

राजस्थान (वर्ष 2015 में)

राज्य ने राजस्थान डायन-शिकार निवारण अधिनियम, 2015 लागू किया है। इस अधिनियम में उल्लिखित अपराधों के लिए कम से कम एक वर्ष और अधिकतम सात वर्ष का कारावास एवं कम-से-कम 50,000 रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है।

असम (वर्ष 2015 में)

असम डायन शिकार (निषेध, रोकथाम एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (वर्ष 2018 में राष्ट्रपति की स्वीकृति) डायन शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध आरोपित करता है। इसके अंतर्गत सात साल तक की सजा प्रावधान है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है।

कर्नाटक (वर्ष 2020 में)

कर्नाटक अमानवीय दुष्ट प्रथा व काला जादू रोकथाम एवं उन्मूलन अधिनियम, 2017, जनवरी 2020 में लागू हुआ। यह कानून काला जादू एवं अंधविश्वास से संबंधित कई प्रथाओं (जैसे- आग पर चलना) पर प्रतिबंध लगाता है।

कानून के समक्ष चुनौतियां

- प्रवर्तन संस्थानों में संवेदनशीलता की कमी : पुलिस अधिकारी प्राय: सांस्कृतिक संवेदनशीलता एवं पूर्वाग्रहों से जकड़े होते हैं जो इन मुद्दों के समाधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव को दर्शाता है।

- कानून की दंडात्मक प्रकृति : वर्तमान में विभिन्न राज्यों में लागू कानूनों की प्रकृति मुख्यत: दंडात्मक है, जिसके कारण समस्या के जड़ तक पहुँचना और उसका उन्मूलन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

- संवैधानिक अधिकरों के खिलाफ होना : बहुत से लोग अंधविश्वास से संबद्ध कानूनों का विरोध करते हैं क्योंकि वे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत किसी व्यक्ति के धर्म को मानने के मौलिक अधिकार के साथ संभावित टकराव उत्पन्न करते हैं।

- राजनीतिक हस्तक्षेप : राजनीतिक प्रभाव वाले व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाना बड़ी चुनौती रहती है। साथ ही, इनकी जाँच भी प्राय: राजनीति से प्रभावित होती है, जिससे सजा की दर कम होती है।

- जातिगत भेदभाव : जातिगत भेदभाव अंधविश्वासों का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर प्राय: ध्यान नहीं दिया जाता है।

- वैज्ञानिक सोच का अभाव : भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा एवं वैज्ञानिक सोच का अभाव एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जिससे आधुनिक युग में भी तथाकथित दरबारों में लाखों की भीड़ एकत्रित हो जाती है।

- डायन-शिकार मामलों के पीछे संपत्ति विवाद : डायन-शिकार से जुड़े कई मुद्दों के मूल में संपत्ति विवाद हैं।

- एक प्रचलित डर है कि संपत्ति को विरासत में पाने वाली महिलाएं सामुदायिक मानदंडों का उल्लंघन कर सकती हैं, इसलिए उन पर हमला करने की साजिश रची जाती है।

- पीड़ितों के राहत योजनाओं की कमी : आदिवासी जिलों में डायन-शिकार एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जहां सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समुदायों की महिलाओं को प्राय: निशाना बनाया जाता है।

- भारत की आबादी में आदिवासी समुदायों की हिस्सेदारी लगभग 8% होने के बावजूद, डायन-शिकार के पीड़ितों के लिए समर्पित कल्याणकारी योजनाएं स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं।

आगे की राह

- संवैधानिक अधिकरों एवं धार्मिक प्रथाओं के मध्य संतुलन : अनुच्छेद 25 लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए सभी व्यक्तियों को अंत:करण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का समान अधिकार होगा। इसी क्रम में महाराजा लिबेल वाद में बॉम्बे उच्च न्यायालय के अनुसार, जो नैतिक रूप से गलत है वह धार्मिक रूप से सही नहीं हो सकता है।

- इस प्रकार, जो प्रथाएँ स्वाभाविक रूप से शोषणकारी हैं, वे जीवन के अधिकार एवं अस्पृश्यता के विरुद्ध सुरक्षा सहित अन्य मौलिक अधिकारों के भी विरुद्ध होंगी।

- कानून की सुधारात्मक प्रकृति एवं पीड़ित पुनर्स्थापना पर बल : कानून में वर्णित दंडात्मक प्रावधानों के अलावा कानून में ऐसे प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए जो अंधविश्वास की मानसिकता पर आघात पहुँचाए।

- इसके अलावा, ऐसी प्रथाओं से प्रभावित पीड़ितों की तत्काल एवं दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पीड़ित मुआवजा कोष की स्थापना पर विचार किया जा सकता है।

- पुलिस प्रशिक्षण : अंधविश्वास व जातिगत भेदभावों के संबंध में पुलिस बल के सभी स्तरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, क्योंकि वे आम तौर पर ऐसे मामलों में सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले होते हैं।

- अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम : समाज में फैले अंधविश्वास के विचार को दूर करने तथा जातिगत असमानता को दूर करने के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, स्कूली शिक्षकों एवं जिला मजिस्ट्रेटों जैसे प्रमुख हितधारकों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक हैं।

- इससे वे सहायता मांगने वाले पीड़ितों को प्रभावी ढंग से सहायता एवं निवारण प्रदान करने में सक्षम होंगे।

- जागरूकता का प्रसार : अंधविश्वासों और जातिगत भेदभावों को संबोधित करने के लिए समय-समय पर प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न मंचों एवं तकनीकों के माध्यम से उचित जानकारियों के प्रसार पर बल दिया जाना चाहिए।

Contact Us

Contact Us  New Batch : 9555124124/ 7428085757

New Batch : 9555124124/ 7428085757  Tech Support : 9555124124/ 7428085757

Tech Support : 9555124124/ 7428085757