| UPSC Mains :- Genera Studies-III (Environment) |

जलवायु परिवर्तन पृथ्वी पर सभी जीव-जंतुओं और मानव समाज पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल रहा है। इसके परिणामस्वरूप मौसम चरम, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, ग्लेशियरों का पिघलना और जैव विविधता का नुकसान हो रहा है। इन प्रभावों से कमजोर (वुल्नरेबल) समुदायों, सीमांत किसानों, लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) और पर्यावरणीय संसाधनों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

कमजोर (वल्नरेबल) समुदायों पर प्रभाव (Impact on Vulnerable Sections)

महिलाओं पर प्रभाव (Impact on Women)

- विस्थापन: जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाओं के कारण विस्थापित होने वाले लोगों में 80% महिलाएं शामिल हैं। (संयुक्त राष्ट्र)

- अनुकूलन वित्त: अंतर्राष्ट्रीय अनुकूलन वित्त में केवल 2% राशि ही महिलाओं के लिए उपयोगी परियोजनाओं में खर्च होती है। (Adaptation Gap Report)

- आपदाओं का प्रभाव: आपदाओं के समय महिलाओं और बच्चों की मृत्यु की संभावना पुरुषों के मुकाबले 14 गुना अधिक होती है। (UNDP)

- आजीविका पर प्रभाव: विकासशील देशों में कृषि श्रमबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 43% है, जो जलवायु परिवर्तन की वजह से जोखिम में है। (FAO)

निष्कर्ष: महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जलवायु परिवर्तन विशेष रूप से गंभीर प्रभाव डालता है।

देशज समुदायों पर प्रभाव (Impact on Indigenous Communities)

- पारंपरिक शासन व्यवस्था: विस्थापन और मजबूरीवश पुनर्वास से उनकी पारंपरिक शासन संरचना कमजोर हो रही है।

- भेदभाव और दुर्व्यवहार: नई परिस्थितियों में देशज समुदायों को अक्सर सामाजिक भेदभाव और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है।

- सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभाव: प्रजातियों के विलुप्त होने, पर्यावास नष्ट होने और प्राकृतिक संसाधनों की हानि से उनकी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और आध्यात्मिक मान्यताएं प्रभावित हो रही हैं।

- आजीविका खतरे में: देशज लोगों की 40% भूमि उच्च जैव विविधता वाले जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित है।

- स्वास्थ्य पर प्रभाव: गर्मी से संबंधित बीमारियां, वेक्टर जनित रोग और कुपोषण का खतरा अधिक है, जबकि स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुँच के कारण जोखिम बढ़ता है।

सीमांत किसानों पर प्रभाव (Impact on Marginal Farmers)

- चरम मौसम का सामना: पिछले पांच वर्षों में एक तिहाई से अधिक सीमांत किसानों को कम से कम दो बार चरम मौसम की घटनाओं का सामना करना पड़ा।

- कृषि आय में कमी: कुल मिलाकर 15-18% और असिंचित क्षेत्रों में 20-25% तक आय में गिरावट। (आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18)

- आजीविका परिवर्तन: 86% से अधिक किसानों ने अस्थायी प्रवास के लिए अपना व्यवसाय बदल लिया।

- अनुकूल कृषि अपनाने में बाधाएं: उच्च प्रारंभिक लागत, छोटे भूमि-जोत, भौतिक संसाधनों की कमी।

संभावित समाधान: जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, आपदा-प्रतिरोधक अवसंरचना, सहकारी समितियों के माध्यम से संसाधनों का साझा उपयोग।

लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) पर प्रभाव (Impact on Small Island Developing States)

प्रमुख प्रभाव

- मजबूरीवश विस्थापन: पनामा पहला ऐसा देश बना जिसने जलवायु खतरे के कारण द्वीपीय समुदाय को पुनर्वास कराया।

- आर्थिक नुकसान: 1970-2020 के बीच चरम मौसम की घटनाओं से $153 बिलियन का नुकसान।

- वित्त पोषण में कमी: 2019 में $100 बिलियन जलवायु वित्तपोषण में से केवल $1.5 बिलियन ही प्राप्त।

- जलवायु अन्याय: SIDS केवल 1% वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, फिर भी प्रभाव सबसे अधिक।

अंतर्राष्ट्रीय पहलें

- AOSIS: SIDS का अंतर-सरकारी गठबंधन, जो छोटे द्वीपीय देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है।

- बारबाडोस कार्य योजना (1994): SIDS के सतत विकास के लिए वैश्विक सम्मेलन।

- CDRI – IRIS कार्यक्रम: इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स के तहत $8 मिलियन वित्तपोषण।

- IRAF (2022): $50 मिलियन न्यास कोष, UNDP और UNDRR द्वारा।

आगे की राह

- प्रकृति-आधारित समाधान: ब्लू कार्बन परियोजनाएं, डिग्रेडेड पारिस्थितिकी तंत्र बहाली।

- नवीकरणीय ऊर्जा: SIDS लाइटहाउस पहल – लक्ष्य 2030 तक 10 गीगावाट।

- वित्तीय समर्थन: SDG राहत पैकेज, जलवायु अनुकूल निवेश।

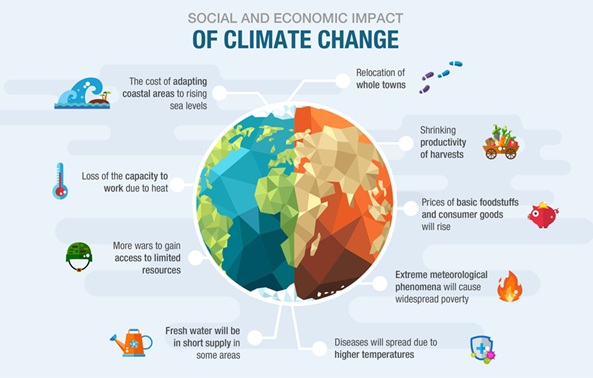

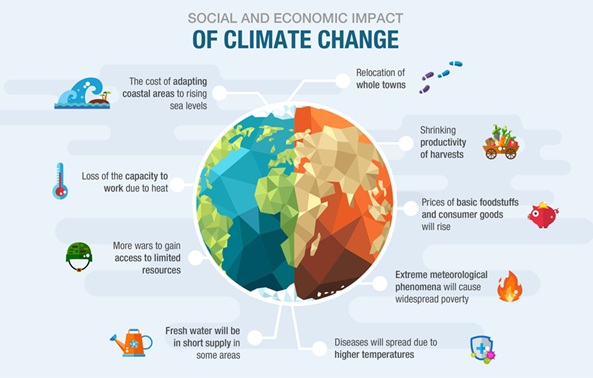

सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर प्रभाव

स्वास्थ्य पर प्रभाव

- मुख्य खतरे: चरम मौसम से चोट/मृत्यु, हीट स्ट्रोक, वेक्टर जनित रोग, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव।

- वन हेल्थ अप्रोच: मानव, पशु, पौधे और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध को मान्यता।

- गर्मी से स्वास्थ्य खतरा: वर्ष में 50 दिन अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए खतरनाक। (2023)

- NCDs: 85% गैर-संचारी रोगों से होने वाली मौतें जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण से।

शिक्षा पर प्रभाव

- स्कूल बंद: 2005-2024 के दौरान 75% चरम मौसम की घटनाओं में स्कूल बंद।

- लर्निंग आउटकम गिरावट: 1°C तापमान वृद्धि से परीक्षा परिणाम प्रभावित।

- जेंडर आधारित प्रभाव: 40 लाख लड़कियों की शिक्षा प्रभावित।

- संज्ञानात्मक कौशल: अत्यधिक/कम वर्षा से बच्चों के शब्द और गणित कौशल प्रभावित।

- प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां: इंडोनेशिया का InaRISK मोबाइल ऐप।

- आगे की राह: स्कूल संरचना मजबूत करना, “Back to School” अभियान, जलवायु शिक्षा।

भूगर्भीय संसाधनों पर प्रभाव (Impact on Geological Resources)

- भारत में औसत तापमान (1901-2018): +0.7°C।

- वर्षा की चरम आवृत्ति (1950-2015): 75% वृद्धि।

- उत्तरी हिंद महासागर समुद्री जल स्तर (1993-2017): 3.3 मिमी/वर्ष वृद्धि।

महासागर और जल संसाधनों पर प्रभाव (Impact on Oceans and Water Resources)

- महासागर तापमान में वृद्धि: औसत +1.45°C, हॉटस्पॉट – भूमध्य सागर, उष्णकटिबंधीय अटलांटिक, दक्षिणी महासागर।

- अम्लीकरण: मानव-उत्सर्जित CO2 का ~25% महासागर अवशोषित।

- ब्लू कार्बन पारिस्थितिकी तंत्र: मैंग्रोव, समुद्री घास और ज्वारीय दलदल में 20-35% हानि।

- नदियां: 2023 वैश्विक नदियों में सबसे शुष्क वर्ष।

समुद्री जल स्तर में वृद्धि (Sea Level Rise)

- वैश्विक: 2014-2023 में 4.77 मिमी/वर्ष वृद्धि।

- भारत: मुंबई में अधिकतम 4.44 सेमी, 2040 तक कई तटीय शहरों में 10% भूमि जलमग्न।

- प्रभाव: तटीय पारिस्थितिकी, मछली उद्योग, ताजे जल का लवणीकरण, विस्थापन।

- शमन उपाय: बाढ़ अवरोधक, पारिस्थितिक संरक्षण, कंप्यूटर मॉडल, तैरते शहर।

हिममंडल (Cryosphere) पर प्रभाव

- परिभाषा: महाद्वीपीय बर्फ, ग्लेशियर, आइस कैप, पर्माफ्रॉस्ट।

- मुख्य प्रभाव:

- ग्रीनलैंड की बर्फ हर घंटे 30 मिलियन टन पिघल रही।

- हिमालय में ग्लेशियर का 50% हिस्सा 2°C वृद्धि पर नष्ट हो सकता।

- अंटार्कटिका में वनस्पति आवरण बढ़ रहा है।

- प्रभाव: जलवायु परिवर्तन में वृद्धि, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, जल उपलब्धता पर असर, महासागरीय परिसंचरण कमजोर।

- अंतर्राष्ट्रीय पहलें: ग्लेशियर संरक्षण वर्ष 2025, UNESCO हाइड्रोलॉजिकल कार्यक्रम, IUCN हिमालयन नेटवर्क, WWF लिविंग हिमालयाज़।

- भारत में पहलें:

- नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम

- INCOIS ग्लेशियर निगरानी

- NCPOR अनुसंधान स्टेशन (अंटार्कटिका, आर्कटिक, हिमालय)

आगे की राह (Way Forward)

- डेटा संग्रह और तकनीकी क्षमता में सुधार।

- वित्तीय तंत्र और अनुकूलन को मजबूत करना।

- प्रकृति आधारित समाधान और नवीकरणीय ऊर्जा अपनाना।

- स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को जलवायु अनुकूल बनाना।

- स्थानीय प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का समन्वय।

Contact Us

Contact Us  New Batch : 9555124124/ 7428085757

New Batch : 9555124124/ 7428085757  Tech Support : 9555124124/ 7428085757

Tech Support : 9555124124/ 7428085757