(प्रारम्भिक परीक्षा: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की सामयिक घटनाएँ, भारतीय राज्यतंत्र और शासन- संविधान, राजनीतिक प्रणाली)

(मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 2: संघीय ढाँचे से सम्बंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ, भारतीय संविधान- विशेषताएँ और महत्त्वपूर्ण प्रावधान)

पृष्ठभूमि

अरुणाचल प्रदेश में दो स्वायत्त परिषदों की माँग ने पुनः ज़ोर पकड़ लिया है। अरुणाचल प्रदेश में स्वायत्त परिषदों की माँग काफी पुरानी है। इस माँग के साथ ही राजनीतिक दलों और समुदाय-आधारित समूहों ने सम्पूर्ण अरुणाचल प्रदेश को संविधान की 6वीं अनुसूची या अनुच्छेद 371 (A) के दायरे में लाने का आह्वान किया है।

माँग के प्रमुख बिंदु

- अरुणाचल प्रदेश एक सीमावर्ती राज्य है, जो भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। वर्तमान में, यह राज्य भारतीय संविधान की पाँचवीं अनुसूची के तहत शासित होता है, अतः 6वीं अनुसूची के तहत ‘स्थानीय समुदायों को प्राप्त होने वाले विशेष अधिकार’ यहाँ के नागरिकों को प्राप्त नहीं हैं।

- ध्यातव्य है कि पाँचवी अनुसूची ‘अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध’ से सम्बंधित है, जबकि 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध से सम्बंधित है।

- विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अरुणाचल प्रदेश को 6वीं अनुसूची में शामिल करने की माँग की जा रही है। इसका कारण वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्त्व के मामले में स्थानीय समुदाय को केवल संरक्षक की भूमिका के बजाय उसका मालिक बनाने की माँग है।

- 6वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने से वह राज्य स्वयं के प्राकृतिक संसाधनों पर वैध स्वामित्त्व अधिकार प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। इससे इन राज्यों की केंद्रीय अनुदान पर अत्यधिक निर्भरता को कम करके आत्मनिर्भर बनाने में सहायता प्राप्त होगी। साथ ही, इसके द्वारा राज्यों को स्वयं के वित्त और प्रशासन के प्रबंधन में सहायता मिलती है।

संविधान और 6वीं अनुसूची

- वर्तमान में, 6वीं अनुसूची में चार पूर्वोत्तर राज्यों- असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा की 10 स्वायत्त ज़िला परिषदें शामिल हैं।

- वर्ष 1949 में 6वीं अनुसूची को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य ‘स्वायत्त ज़िला परिषदों’ (ADC) के साथ-साथ ‘स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों’ के गठन के माध्यम से आदिवासी आबादी के अधिकारों की रक्षा करना है।

- इससे सम्बंधित विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत प्रदान किया गया है।

6वीं अनुसूची से सम्बंधित प्रमुख प्रावधान

- राज्यपाल को स्वायत्त ज़िलों के गठन और उसके पुनर्गठन का अधिकार है। यदि किसी स्वायत्त जिले में भिन्न-भिन्न जनजातियाँ निवास करती हैं, तो राज्यपाल इन ज़िलों को कई स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है।

- प्रत्येक स्वायत्त जिले में 30 सदस्यीय एक ज़िला परिषद होती है। इनमें से चार सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किये जाते हैं, जबकि शेष 26 सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है।

- निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है, जबकि मनोनीत सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र में एक अलग क्षेत्रीय परिषद भी होती है।

- ज़िला और क्षेत्रीय परिषदें अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का प्रशासन सम्भालती हैं। ये परिषदें भूमि, वन, नहर के पानी, स्थानांतरण कृषि के साथ-साथ ग्राम प्रशासन, सम्पत्ति का उत्तराधिकार, विवाह व तलाक तथा सामाजिक रीति-रिवाज़ों जैसे कुछ निर्दिष्ट मामलों पर कानून बना सकती हैं। हालाँकि, ऐसे सभी कानूनों के लिये राज्यपाल की सहमति आवश्यक होती है।

- ज़िला और क्षेत्रीय परिषदें अपने क्षेत्रीय न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जनजातियों के मध्य मुकदमों एवं सम्बंधित मामलों की सुनवाई व परीक्षण हेतु ग्राम परिषद या ग्राम अदालत का गठन कर सकतीं हैं। इन मुकदमों व मामलों से सम्बंधित उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।

- ज़िला परिषदें जिले में प्राथमिक स्कूल, औषधालय, बाज़ार तथा घाट के साथ-साथ मत्स्य पालन तथा सड़क आदि की स्थापना, निर्माण या प्रबंधन का कार्य कर सकतीं हैं। ये परिषदें गैर-आदिवासियों द्वारा ऋण और व्यापार के नियंत्रण हेतु नियम भी बना सकती हैं। हालाँकि, ऐसे सभी कानूनों के लिये राज्यपाल की सहमति आवश्यक होती है।

- ज़िला व क्षेत्रीय परिषदों को भूमि राजस्व का आकलन करने और उसको एकत्रित करने के साथ-साथ कुछ निर्दिष्ट करों को आरोपित करने का भी अधिकार प्राप्त होता है।

- संसद या राज्य विधायिका के अधिनियम स्वायत्त ज़िलों व स्वायत्त क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं या इन परिषदों के कानूनों को संतुष्ट करने वाले निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ ही लागू हो सकते हैं।

- राज्यपाल द्वारा स्वायत्त ज़िलों या स्वायत्त क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बंध में किसी भी मामले की जाँच करने और रिपोर्ट देने के लिये आयोग की नियुक्ति की जा सकती है।

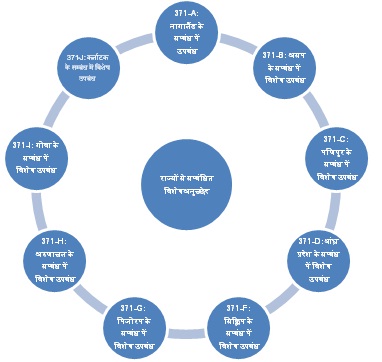

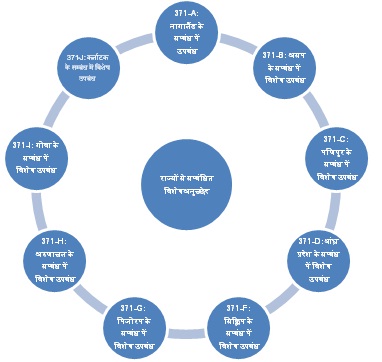

नागालैंड सम्बंधी विशेष प्रावधान

- संविधान का अनुच्छेद 371(A) नागालैंड के प्रशासन से सम्बंधित है। इसके अनुसार, कई मामलों में संसद का कोई भी अधिनियम नागालैंड राज्य में तब तक लागू नहीं होगा जब तक की नागालैंड विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा निर्णय नहीं लेती है।

- इनमें नागाओं की सामाजिक या धार्मिक प्रथाएँ, भूमि व उसके संसाधनों के स्वामित्त्व तथा हस्तांतरण के साथ-साथ नागा प्रथागत कानून के अनुसार निर्णय लेने वाले नागरिक और आपराधिक न्याय का प्रशासन शामिल हैं।

Contact Us

Contact Us  New Batch : 9555124124/ 7428085757

New Batch : 9555124124/ 7428085757  Tech Support : 9555124124/ 7428085757

Tech Support : 9555124124/ 7428085757