(प्रारम्भिक परीक्षा: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की सामयिक घटनाएँ, भारत एवं विश्व का भूगोल)

(मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 1 व 2: स्वतंत्रता के पश्चात् देश के अंदर एकीकरण, भू-भौतिकीय विशेषताएँ, भारत एवं इसके पड़ोसी सम्बंध, भारत से सम्बंधित और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार)

पृष्ठभूमि

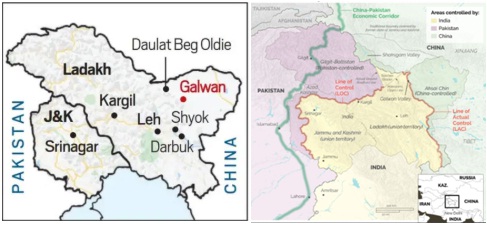

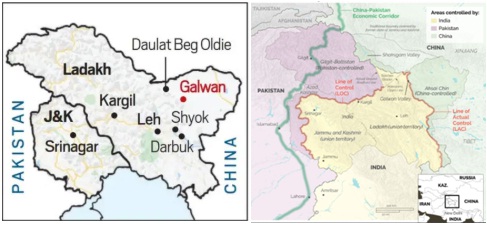

भारत और चीन के मध्य एल.ए.सी. के अन्य स्थलों के साथ लद्दाख में गतिरोध बना हुआ है। लद्दाख का इतिहास, भूगोल, रणनीतिक अवस्थिति तथा सांस्कृतिक जुड़ाव भारत, चीन (तिब्बत) और नेपाल को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। साथ ही, दोनों देश एक-दूसरे पर रणनीतिक व सामरिक बढ़त प्राप्त करने के लिये भी इसे महत्त्वपूर्ण मानते हैं।

लद्दाख पर चीन का दावा

- जुलाई 1958 में चीन की आधिकारिक मासिक पत्रिका ‘चाइना पिक्टोरियल’ ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (NEFA) और लद्दाख क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को चीन का भाग बताया था। इसके बाद, चीन लद्दाख के कुछ हिस्सों को शिनजियांग (चीन में एक स्वायत्त क्षेत्र) तथा तिब्बत से जोड़ने के लिये लिंक सड़क मार्ग का निर्माण कर रहा था।

- चाइना पिक्टोरियल द्वारा जारी नये चीनी मानचित्र के बाद दोनों देशों के मध्य लद्दाख को लेकर पत्र-व्यवहार शुरू हुआ। सन् 1962 के भारत-चीन युद्ध तक जवाहर लाल नेहरू और उनके चीनी समकक्ष झोउ एन लाई के बीच पत्रों का आदान-प्रदान हुआ। इस युद्ध के कारण ही लद्दाख से होकर जाने वाली एल.ए.सी. का अस्पष्ट रूप से सीमांकन हुआ है।

- इस बहुत शुष्क, ठंडे, अत्यंत ऊँचाई तथा दुर्लभ वनस्पति वाले क्षेत्र को लेकर भारत तथा चीन के बीच कई मुद्दों पर असहमति है। इस क्षेत्र के बारे में अगस्त 1959 में लोक सभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा ‘पूर्वी और उत्तर-पूर्वी लद्दाख का बहुत बड़ा क्षेत्र व्यावहारिक रूप से बंज़र है, जहाँ घास का एक टुकड़ा भी नहीं उगता है।’

लद्दाख का महत्त्व

- भारत और चीन दोनों के लिये लद्दाख का महत्त्व जटिल ऐतिहासिक प्रक्रियाओं में निहित है, जिस कारण यह क्षेत्र जम्मू और कश्मीर राज्य का हिस्सा बना था। इस क्षेत्र में चीन की दिलचस्पी सन् 1950 में तिब्बत पर कब्ज़े के बाद शुरू हुई।

- आर्थिक रूप से, इस क्षेत्र का महत्त्व इस तथ्य से जुड़ा हुआ है कि यह केंद्रीय एशिया व कश्मीर के मध्य प्रवेश बिंदु पर स्थित था और वस्तुओं को एकत्र करने (Entrepot) के लिये महत्त्वपूर्ण था। तिब्बती पश्मीना शॉल के ऊन को लद्दाख से कश्मीर ले जाया जाता था। इसी समय, काराकोरम दर्रे के माध्यम से यारकन्द व कश्गर से चीनी तुर्कस्तान (Chinese Turkestan) तक एक समृद्ध व्यापार मार्ग था।

जम्मू व कश्मीर के साथ लद्दाख का एकीकरण

- सन् 1834 में डोगरा राज्य के आक्रमण तक लद्दाख लगभग भूटान और सिक्किम के समान ही एक स्वतंत्र हिमालयी राज्य था। हालाँकि, लद्दाख ऐतिहासिक व सांस्कृतिक रूप से पड़ोसी तिब्बत से अधिक जुड़ा हुआ था। भाषा और धर्म के मामले में दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए है तथा राजनीतिक रूप से भी इनका साझा इतिहास है।

- ‘लद्दाखी हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनहुड’ नामक रिसर्च पेपर में कहा गया है कि लद्दाख 742 ईसवी में राजा लैंग्डर्मा (Langdarma) की हत्या से पूर्व तक तिब्बती साम्राज्य का हिस्सा था। इसके बाद यह एक स्वतंत्र राज्य बन गया, हालाँकि इसकी सीमाएँ इसके इतिहास के दौरान समय-समय पर बदलती रहीं। इसका अधिकांश हिस्सा अब पश्चिमी तिब्बत में है।

- सन् 1819 में सिखों द्वारा कश्मीर का अधिग्रहण करने के बाद, सम्राट रणजीत सिंह की महत्त्वाकांक्षा लद्दाख को जीतने की थी, लेकिन जम्मू में सिखों के डोगरा सामंत (Feudatory) गुलाब सिंह ने लद्दाख को जम्मू व कश्मीर के साथ एकीकृत करने का कार्य शुरू किया।

- उस दौरान भारत में स्वयं को स्थापित कर रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी ने शुरुआत में लद्दाख में रूचि नहीं लिया। हालाँकि, तिब्बती व्यापार के एक बड़े हिस्से को अपनी ओर खींचनें के मकसद से अंग्रेज़ो ने इस क्षेत्र में डोगरा आक्रमण के लिये उत्साह दिखाया था।

- सन् 1834 में गुलाब सिंह के आक्रमण के बाद लद्दाख डोगरा शासन के अंतर्गत आ गया। मई 1841 में, चीन के किंग राजवंश (Qing Dynasty) के एक राज्य के रूप में तिब्बत ने लद्दाख को शाही चीनी राजवंश में मिलाने की उम्मीद के साथ आक्रमण कर दिया, जिसके फलस्वरूप चीन-सिख युद्ध हुआ।

- इस युद्ध में चीन-तिब्बत की सेना पराजित हो गई तथा चुशुल की संधि पर हस्ताक्षर किये गए जिसके तहत आगे से अन्य देश की सीमाओं में किसी प्रकार के बदलाव या हस्तक्षेप न करने पर सहमति बनी।

- 1845-46 के प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध के बाद, लद्दाख सहित जम्मू और कश्मीर राज्य सिख साम्राज्य से ब्रिटिश आधिपत्य के अंतर्गत आ गया। रूसियों से बातचीत के लिये बफ़र क्षेत्र के रूप में जम्मू और कश्मीर राज्य का निर्माण मुख्य रूप से अंग्रेज़ो द्वारा किया गया था।

- फलस्वरूप, लद्दाख व जम्मू और कश्मीर राज्य की सीमा का परिसीमन करने की कोशिश की गई, परंतु इस क्षेत्र के तिब्बती व मध्य एशियाई प्रभाव में आने के बाद सीमांकन जटिल हो गया। ‘इंडिया ऑफ्टर गाँधी’ पुस्तक में रामचंद्र गुहा के अनुसार, ‘भारतीयों ने ज़ोर देकर कहा कि अधिकांश हिस्से में सीमा का निर्धारण संधि और परम्परा द्वारा किया गया था जबकि चीन ने तर्क दिया कि वास्तव में इसे कभी सीमांकित नहीं किया गया था।

|

लद्दाख

1. ‘लद्दाख’ भारत का सबसे ऊँचा पठार है जिसका अधिकांश हिस्सा 3,000 मीटर से अधिक ऊँचा है। यह उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच स्थित है। इसके उत्तर में चीन तथा पूर्व में तिब्बत की सीमाएँ हैं। सीमावर्ती स्थिति के कारण सामरिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है।

2. यहाँ गॉडविन ऑस्टिन (K2, 8,611 मीटर) और गाशरब्रुम (8,068 मीटर) सर्वाधिक ऊँची चोटियाँ हैं। लद्दाख एक उच्च अक्षांशीय मरुस्थल है क्योंकि हिमालय मानसून को रोक देता है। यहाँ नदियाँ कुछ ही समय के लिये प्रवाहित हो पाती हैं जबकि शेष समय बर्फ जमी रहती है। सिंधु यहाँ की मुख्य नदी है।

3. पूर्वी भाग में अधिकांश लोग बौद्ध हैं तथा पश्चिमी भाग में अधिकांश लोग मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं। लेह से लगभग 50 किमी. दूर हेमिस गोंपा मठ बौंद्धों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। पद्मसंभव (गुरु रिनपोछे) के सम्मान में वार्षिक हेमिस त्यौहार जून की शुरुआत में आयोजित किया जाता है। तिब्बती बौद्ध किंवदंतियों में इन्हें ‘दूसरा बुद्ध’ कहा जाता है।

4. घाटी में सरपत विलो एवं पॉपलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। पहली शताब्दी के आसपास लद्दाख कुषाण राज्य का हिस्सा था। बौद्ध धर्म दूसरी शताब्दी में कश्मीर से लद्दाख में फैला।

|

1950 में तिब्बत पर कब्ज़े के बाद लद्दाख में चीन की रुचि

- सन् 1950 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा तिब्बत का विलय करने के बाद चीन की लद्दाख में रूचि बढ़ गई। इसमें विशेष रूप से सन् 1959 में ल्हासा में तिब्बती विद्रोह के बाद और वृद्धि हुई, जब दलाई लामा के निर्वासन के बाद उनको भारत में राजनीतिक शरण प्रदान की गई।

- तिब्बत के अस्तित्व को नकारने के लिये तथा विद्रोह को कुचलने के प्रयास में चीन द्वारा प्रयोग किये गए तरीकों के कारण चीन और भारत के बीच संघर्ष बढ़ गया। चीन द्वारा वर्ष 1956-57 में लद्दाख में बनाई गई सड़क तिब्बत पर नियंत्रण रखने के लिये महत्त्वपूर्ण थी। इस तरह के आपूर्ति मार्ग के अभाव में पूर्वी तिब्बत में प्रारम्भ हुआ और कम महत्त्वपूर्ण माना जाने वाला खम्पा विद्रोह (Khampa Revolt) खतरनाक स्तर तक पहुँच सकता था।

- वास्तव में, तिब्बत में चीन सरकार की किसी भी कमज़ोरी की स्थिति में यह क्षेत्र तिब्बत में चीन की पकड़ मज़बूत करने की कुंजी साबित हो सकता था। लद्दाख से होने वाले सड़क निर्माण ने नेहरू सरकार को परेशान कर दिया था। नेहरू ने कहा था कि चीन के कब्ज़े में रहने के बावजूद तिब्बत के पास स्वायत्तता होनी चाहिये।

- नेहरू जानते थे कि सड़क निर्माण शुरू होने के बाद शिंजियांग नामक मूल चीनी क्षेत्र तिब्बत के साथ सीधा जुड़ जाएगा। कूटनीतिक वार्ता विफल होने के बाद वर्ष 1962 में युद्ध हुआ।

गतिरोध का वर्तमान कारण

- वर्ष 2013 तक इस क्षेत्र में भारत द्वारा ढाँचागत विकास न्यूनतम था। वर्ष 2013 के बाद इसमें तेज़ी आई तथा वर्ष 2015 तक यह क्षेत्र प्रमुख रक्षा प्राथमिकता बन गया।

- इसका दूसरा प्रमुख कारण 05 अगस्त,2019 को कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म करने का निर्णय था। चीन के दृष्टिकोण से यदि भारत ने लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बना दिया है, तो अब वह पूरे क्षेत्र पर अपना नियंत्रण साबित करने की कोशिश करेगा।

- इसके अलावा, यह भी महत्त्वपूर्ण है कि समय के साथ-साथ शिनजियांग, जोकि अक्साई चिन का हिस्सा है, आंतरिक कारणों से चीन के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण हो गया है।

Contact Us

Contact Us  New Batch : 9555124124/ 7428085757

New Batch : 9555124124/ 7428085757  Tech Support : 9555124124/ 7428085757

Tech Support : 9555124124/ 7428085757