(प्रारंभिक परीक्षा: समसामयिक आर्थिक घटनाक्रम)

(मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 3: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय) |

संदर्भ

विश्व बैंक की आय-आधारित वर्गीकरण प्रणाली वैश्विक डाटा में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है जो देशों को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर चार समूहों में वर्गीकृत करती है। यह प्रणाली नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं के लिए देशों की तुलना करने का एक स्पष्ट एवं मानकीकृत तरीका प्रदान करती है।

विश्व बैंक : आय-आधारित वर्गीकरण पद्धति

- आय का आधार: विश्व बैंक प्रत्येक देश को सकल राष्ट्रीय आय (GNI) प्रति व्यक्ति के आधार पर वर्गीकृत करता है। GNI प्रति व्यक्ति देश के कुल GNI को उसकी जनसंख्या से विभाजित करके निकाला जाता है।

- चार आय समूह: देशों को चार समूहों में बांटा जाता है- निम्न आय, निम्न-मध्यम आय, उच्च-मध्यम आय और उच्च आय।

- मुद्रा रूपांतरण: GNI को स्थानीय मुद्रा से अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करने के लिए विश्व बैंक एटलस पद्धति (Atlas Method) का उपयोग करता है, जो विनिमय दरों को तीन वर्षों के औसत के आधार पर समायोजित करता है।

- वार्षिक अद्यतन: हर साल जुलाई में विश्व बैंक नवीनतम GNI प्रति व्यक्ति डाटा के आधार पर वर्गीकरण को अद्यतन करता है।

- कवरेज: यह वर्गीकरण 189 विश्व बैंक सदस्य देशों और 30,000 से अधिक जनसंख्या वाले अन्य देशों पर लागू होता है।

आय की सीमाएँ

- निम्न आय: $1,135 या उससे कम

- निम्न-मध्यम आय: $1,136 से $4,495

- उच्च-मध्यम आय: $4,496 से $13,935

- उच्च आय: $13,935 से अधिक

- समायोजन: ये सीमाएँ 1980 के दशक में विश्व बैंक की ऋण नीतियों के आधार पर निर्धारित की गई थीं और अब वैश्विक मुद्रास्फीति के आधार पर वार्षिक रूप से समायोजित की जाती हैं।

- गतिशीलता: GNI प्रति व्यक्ति में परिवर्तन के कारण देश समय के साथ आय समूहों के बीच बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, भारत वर्ष 2007 में निम्न-मध्यम आय समूह में आया और चीन 2010 में उच्च-मध्यम आय समूह में।

- विश्व बैंक के अनुसार, वर्ष 2023 में भारत का GNI प्रति व्यक्ति लगभग $2,540 और चीन का GNI प्रति व्यक्ति लगभग $12,850 था।

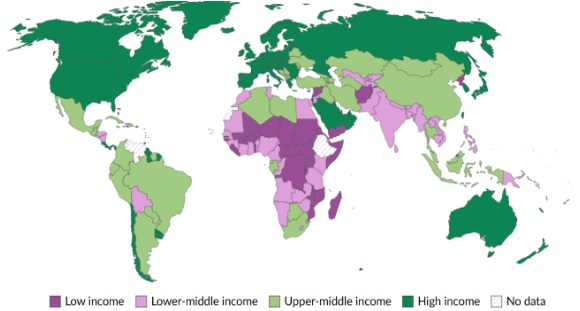

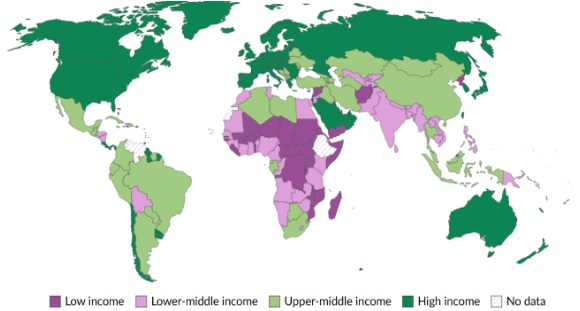

- वर्ष 2024 तक के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, मानचित्र में प्रदर्शन:-

इस पद्धति की सीमाएँ

- केवल GNI पर निर्भरता: GNI प्रति व्यक्ति एक औसत माप है, जो देश के भीतर आय वितरण की असमानता को नहीं दर्शाता। उच्च आय वाले देशों में भी गरीबी हो सकती है।

- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था: निम्न आय वाले देशों में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा GNI आंकड़ों में शामिल नहीं हो पाता, जिससे आय का कम अनुमान लग सकता है।

- सीमाओं की प्रासंगिकता: वर्तमान आय सीमाएँ 1980 के दशक की ऋण नीतियों पर आधारित हैं और विकास के स्तर में सार्थक अंतर को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करतीं।

- क्रय शक्ति समता (PPP) की अनुपस्थिति: वर्तमान पद्धति में PPP का उपयोग नहीं किया जाता, जो विभिन्न देशों में क्रय शक्ति के अंतर को ध्यान में नहीं रखता। इससे आय का वास्तविक मूल्य गलत अनुमानित हो सकता है।

- स्थिर सीमाएँ: आय सीमाएँ केवल मुद्रास्फीति के लिए समायोजित होती हैं, न कि देशों की सापेक्ष प्रगति के आधार पर।

सुझाव

- PPP-आधारित वर्गीकरण: भारत को विश्व बैंक की तरह PPP-आधारित GNI गणना पर विचार करना चाहिए ताकि वास्तविक क्रय शक्ति को बेहतर ढंग से दर्शाया जा सके।

- आय असमानता को शामिल करना: आय वितरण और गरीबी के स्तर को ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण प्रणाली को अधिक समग्र बनाया जा सकता है।

- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का आकलन: भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के योगदान को मापने के लिए बेहतर डाटा संग्रह और विश्लेषण प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

- आधुनिक सीमाएँ: आय सीमाओं को वर्तमान आर्थिक और विकासात्मक संदर्भों के अनुरूप पुनर्गठन करने की आवश्यकता है ताकि वे अधिक प्रासंगिक हों।

- क्षमता निर्माण: भारत को डाटा संग्रह और विश्लेषण में निवेश करना चाहिए ताकि वैश्विक आय वर्गीकरण प्रणालियों के साथ तालमेल बनाया जा सके।

Contact Us

Contact Us  New Batch : 9555124124/ 7428085757

New Batch : 9555124124/ 7428085757  Tech Support : 9555124124/ 7428085757

Tech Support : 9555124124/ 7428085757