| (GS Paper 3 — Environment) |

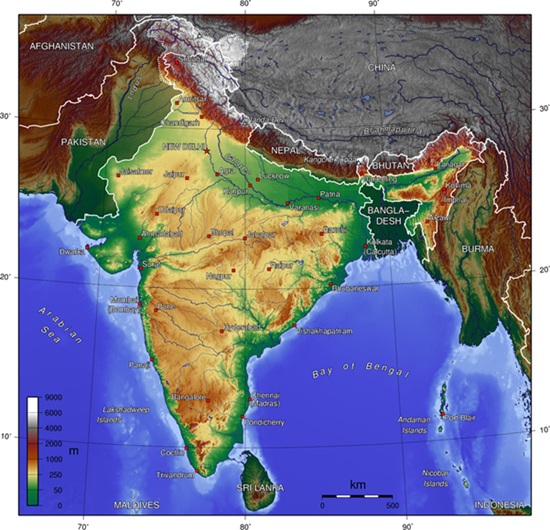

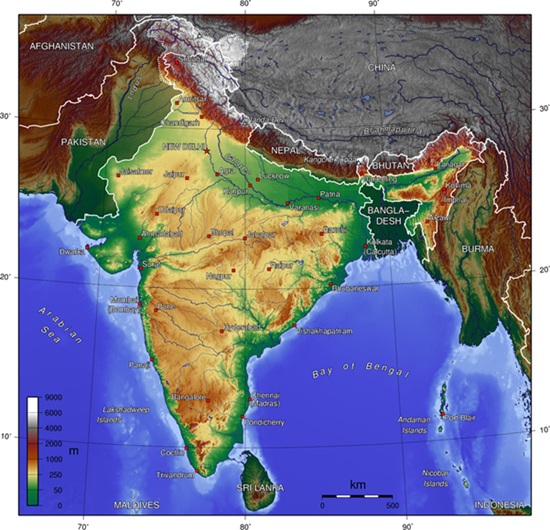

भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) न केवल भारत की पारिस्थितिक रीढ़ है बल्कि एशिया की जीवनरेखा भी है। यह क्षेत्र हिमालय की ऊँचाईयों से लेकर पूर्वोत्तर के पर्वतीय प्रदेशों तक फैला है और करोड़ों लोगों के जीवन, संस्कृति तथा जल संसाधनों का आधार है। परंतु जलवायु परिवर्तन, अनियोजित विकास, पर्यटन का अत्यधिक दबाव और पारिस्थितिक असंतुलन इस क्षेत्र के लिए गंभीर खतरे बन चुके हैं।

हाल में आए सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐतिहासिक निर्णयों ने इस दिशा में नई उम्मीद जगाई है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि “जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहना अब नागरिकों का एक नया मौलिक अधिकार है”, जो संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) से संरक्षित है।

सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्णय

- एम. के. रंजीत सिंह बनाम भारत संघ (2024)

- सर्वोच्च न्यायालय ने "जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने का अधिकार" को अनुच्छेद 14 (समानता) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के अंतर्गत मूल अधिकार माना।

- अशोक कुमार राघव बनाम भारत संघ (2023)

- न्यायालय ने केंद्र और याचिकाकर्ता से कहा कि वे हिमालयी राज्यों और कस्बों की वहन क्षमता (carrying capacity) के आधार पर संधारणीय विकास के उपाय सुझाएँ।

- तेलंगाना राज्य बनाम मोहम्मद अब्दुल कासिम (2023)

- कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के मामलों में “पारिस्थितिकी केंद्रित दृष्टिकोण” अपनाना समय की मांग है, विशेष रूप से जब प्रकृति केंद्र में हो।

भारतीय हिमालयी क्षेत्र का महत्व

- जल स्रोत का केंद्र (Water Tower of the Earth): हिमालय के ग्लेशियर एशिया की प्रमुख नदियों — गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु आदि — के स्रोत हैं, जो लगभग 1.4 अरब लोगों की आजीविका का आधार हैं।

- जलवायु नियंत्रक भूमिका: हिमालय आर्कटिक की ठंडी हवाओं को दक्षिण की ओर बढ़ने से रोकता है तथा मानसून की दिशा और तीव्रता को नियंत्रित करता है।

- जैव विविधता का खजाना: भारत के चार जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से दो — हिमालय और इंडो-बर्मा हॉटस्पॉट — इसी क्षेत्र में हैं।

- प्राकृतिक संसाधनों का भंडार: गुच्ची मशरूम, औषधीय पौधे, वन्यजीव, वन और जल स्रोतों की समृद्धता इस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान है।

- कार्बन सिंक: हिमालयी वन लगभग 5.4 बिलियन टन कार्बन संग्रहित करते हैं, जिससे यह भारत के कार्बन न्यूट्रलिटी लक्ष्य में योगदान देता है।

प्रमुख चुनौतियाँ

- वनों की कटाई और पर्यावास का नुकसान:

- 2019–2021 के बीच हिमालयी राज्यों में लगभग 1,072 वर्ग किमी वन क्षेत्र कम हुआ है।

- ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना:

- गंगोत्री ग्लेशियर 1935–2022 के बीच लगभग 1,700 मीटर सिकुड़ चुका है।

- परिणामस्वरूप, हिमानी झीलें (Glacial Lakes) बढ़ रही हैं और GLOF का खतरा बढ़ा है।

- पर्यटन का अत्यधिक दबाव:

- प्रतिवर्ष लगभग 100 मिलियन पर्यटक IHR का दौरा करते हैं; 2025 तक यह संख्या 240 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है।

- जोशीमठ, शिमला, मसूरी जैसे शहर पहले ही अपनी वहन क्षमता से अधिक भार उठा रहे हैं।

- असंधारणीय निर्माण और बुनियादी ढाँचे का दबाव:

- पर्वतीय ढलानों पर अवैज्ञानिक निर्माण, सड़कों का अंधाधुंध विस्तार और सुरंग परियोजनाएँ भूस्खलन, जल-संकट और भू-धंसाव को बढ़ा रही हैं।

आगे की राह

- “हिमालयी प्राधिकरण” की स्थापना:

- एक संविधानिक निकाय जो सभी हिमालयी राज्यों में पारिस्थितिकीय समन्वय, नीति नियोजन और निगरानी का कार्य करे।

- स्मार्ट पर्वतीय पर्यटन स्थल:

- इको-सर्टिफिकेशन आधारित पर्यटन नीति और ग्रीन उपकर (Green Cess) लागू कर पर्यावरणीय कर प्रणाली विकसित की जाए।

- स्थानीय झरनों का कायाकल्प:

- सिक्किम की धारा विकास योजना जैसे उदाहरणों को पूरे हिमालय क्षेत्र में लागू करना।

- विशिष्ट पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA):

- हिमालय के लिए पृथक EIA मानक हों, जिनमें भूगर्भीय संवेदनशीलता और पारिस्थितिकी का विशेष मूल्यांकन हो।

- स्थानीय समुदायों की भागीदारी और क्षमता निर्माण:

- पर्वतीय समुदायों को संरक्षण भागीदार बनाकर “विकास और संरक्षण” में संतुलन लाना आवश्यक है।

संरक्षण हेतु पहलें

राष्ट्रीय पहलें:

- नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम (NMSHE)

- सेंटर फॉर क्रायोस्फीयर एंड क्लाइमेट चेंज स्टडीज

- स्वदेश दर्शन योजना: इको-टूरिज्म और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना।

वैश्विक पहलें:

- इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD)

- SECURE Himalaya Project: वन्यजीव संरक्षण और अपराध रोकथाम हेतु Global Environment Facility (GEF) द्वारा वित्त पोषित परियोजना।

निष्कर्ष

भारतीय हिमालयी क्षेत्र भारत की पारिस्थितिक आत्मा है। यहाँ भूमि उपयोग में परिवर्तन, अवैध खनन, जंगल की आग, वन्यजीवों का अवैध व्यापार और जलवायु परिवर्तन इस क्षेत्र के संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं। न्यायालयिक हस्तक्षेप ने अब स्पष्ट संकेत दिया है कि जलवायु न्याय (Climate Justice) और पर्यावरणीय अधिकार (Environmental Rights) भारत के संवैधानिक ढाँचे में स्थायी रूप से स्थापित हो चुके हैं।

अतः आवश्यक है कि —

- विकास और संरक्षण के बीच संतुलन कायम किया जाए,

- हिमालय के लिए पृथक नीति ढाँचा बनाया जाए,

- और “संधारणीय विकास” को केवल नारे तक सीमित न रखकर व्यवहार में उतारा जाए।

- “हिमालय की रक्षा, भारत की सुरक्षा।”

- हिमालय का संरक्षण केवल पर्यावरण का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व का प्रश्न है।

Contact Us

Contact Us  New Batch : 9555124124/ 7428085757

New Batch : 9555124124/ 7428085757  Tech Support : 9555124124/ 7428085757

Tech Support : 9555124124/ 7428085757