“यदि जल है, तो कल है — और यदि समाज जागरूक है, तो जल सुरक्षित है।”

भारत में जल संकट आज एक राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुका है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, उद्योगीकरण और जलवायु-परिवर्तन ने जल-संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डाला है।

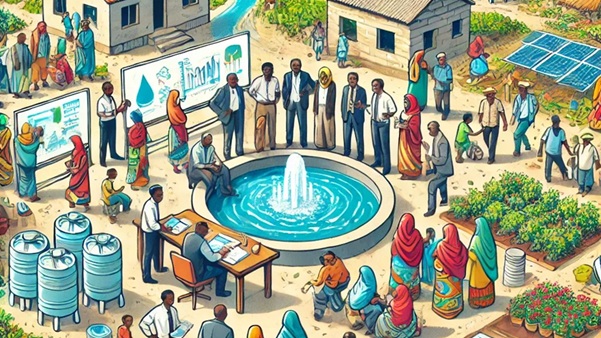

ऐसे में केवल सरकारी योजनाएँ पर्याप्त नहीं — स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी ही स्थायी समाधान है।

भारत में जल संकट की स्थिति

|

संकेतक

|

स्थिति

|

|

प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता (1951)

|

5177 घन मीटर/वर्ष

|

|

प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता (2025)

|

~1400 घन मीटर/वर्ष

|

|

भारत की जनसंख्या का हिस्सा

|

विश्व का 18%

|

|

जल संसाधनों का हिस्सा

|

विश्व का केवल 4%

|

|

भूजल दोहन

|

विश्व में सर्वाधिक (~25%)

|

- भारत “जल तनाव (Water Stress)” की स्थिति में है। केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) के अनुसार, 700 से अधिक ब्लॉक “गंभीर या अति-शोषित” श्रेणी में हैं।

समुदाय आधारित जल संरक्षण क्यों आवश्यक ?

(1) स्थानीय ज्ञान और परंपराएँ

- ग्रामीण भारत में सदियों से वर्षा-जल संचयन, तालाब, बावड़ी, जोहड़, आहर-पइन जैसी प्रणालियाँ थीं — जो सामुदायिक सहयोग से चलती थीं।

(2) स्वामित्व की भावना

- जब लोग स्वयं योजना का हिस्सा बनते हैं, तो जल स्रोतों की रक्षा और रख-रखाव के प्रति उत्तरदायित्व बढ़ता है।

(3) विकेंद्रीकृत जल प्रबंधन

- स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने से योजनाएँ स्थानीय भूगोल, संस्कृति और जरूरतों के अनुकूल बनती हैं।

(4) सरकारी योजनाओं की सीमाएँ

- केवल टॉप-डाउन योजनाएँ (ऊपर से नीचे) अक्सर स्थानीय स्तर पर असफल रहती हैं यदि समुदाय की सहमति और भागीदारी न हो।

समुदाय आधारित जल संरक्षण के प्रमुख मॉडल (Models of Community Participation)

(1) राजस्थान का जोहड़ मॉडल – राजेन्द्र सिंह (Waterman of India)

- अलवर जिले में गाँव-गाँव जोहड़ (छोटे तालाब) बनाकर सूखे क्षेत्र को पुनर्जीवित किया गया।

- नदी अर्जुनी और रूपारेल फिर से बहने लगीं।

- यह “जन-सहभागिता से जल पुनर्जीवन” का आदर्श उदाहरण है।

(2) महाराष्ट्र का “पानी पंचायत” मॉडल

- 1980 के दशक में शुरू हुआ।

- सिद्धांत: “समान जल-वितरण और सामूहिक निर्णय”।

- किसान समूहों ने जल वितरण और सिंचाई में सामाजिक समानता का उदाहरण प्रस्तुत किया।

(3) गुजरात का “Sardar Patel Participatory Water Conservation Program”

- चेक-डैम निर्माण में किसानों, NGOs और सरकार की साझेदारी।

- हजारों गाँवों में भूजल स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि।

(4) हिमालयी राज्य – चाल-खाल और नौला प्रणाली

- उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में समुदाय स्वयं जलस्रोतों की सफाई, वृक्षारोपण और पुनर्भरण कार्य करते हैं।

(5) दक्षिण भारत – Kudimaramathu (तमिलनाडु)

- प्राचीन परंपरा जिसमें ग्रामीण स्वयं अपने जलाशयों की मरम्मत करते थे; सरकार अब इसे पुनर्जीवित कर रही है।

नीति और संस्थागत प्रयास (Policy & Institutional Initiatives)

|

नीति / योजना

|

समुदाय से जुड़ा प्रावधान

|

|

जल शक्ति अभियान (2019)

|

“जन आंदोलन से जन भागीदारी” पर बल; कैच द रेन (Catch the Rain) अभियान।

|

|

अटल भूजल योजना (Atal Bhujal Yojana)

|

समुदाय आधारित भूजल प्रबंधन; पंचायतों को योजना, कार्य और मॉनिटरिंग में शामिल किया गया।

|

|

मनरेगा (MGNREGA)

|

जल संरक्षण संरचनाएँ जैसे तालाब, नाला-बांध, चेक-डैम आदि — श्रमदान और जनभागीदारी से।

|

|

जल जीवन मिशन (JJM)

|

प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पाइप जल कनेक्शन — ग्राम जल समितियाँ इसका संचालन करती हैं।

|

|

राष्ट्रीय जल नीति (2023 का मसौदा)

|

सामुदायिक और पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणालियों के पुनर्जीवन पर बल।

|

समुदाय आधारित जल संरक्षण के लाभ (Benefits)

- जल संसाधनों का सतत उपयोग– सामूहिक नियंत्रण से अत्यधिक दोहन पर अंकुश लगता है।

- पर्यावरणीय पुनर्जीवन– जल स्रोतों के पुनर्भरण से वनस्पति, जीव और भूमि उत्पादकता बढ़ती है।

- सामाजिक एकता और सशक्तिकरण– पंचायत, महिला समूह, किसान समूह — सामूहिक निर्णय-प्रक्रिया मजबूत होती है।

- आर्थिक लाभ– जल-सुलभता से कृषि उत्पादन और ग्रामीण आय दोनों बढ़ते हैं।

- जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन में मदद– वर्षा-जल संचयन और सूखे की तैयारी में स्थानीय समुदायों की भूमिका निर्णायक।

प्रमुख चुनौतियाँ (Challenges)

|

समस्या

|

विवरण

|

|

सामाजिक असमानता

|

जल संसाधनों पर प्रभुत्व सम्पन्न वर्गों का नियंत्रण; गरीब वर्ग की भागीदारी सीमित।

|

|

तकनीकी ज्ञान की कमी

|

कई बार पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों का उचित संयोजन नहीं हो पाता।

|

|

स्थायी वित्तीय संसाधन का अभाव

|

परियोजनाएँ आरंभ तो होती हैं पर दीर्घकालीन रख-रखाव में कमी।

|

|

सरकारी सहयोग की अनियमितता

|

योजनाओं की निरंतरता व नीति-समन्वय का अभाव।

|

|

शहरी क्षेत्रों में भागीदारी का अभाव

|

नगर स्तर पर नागरिकों की जल-संरक्षण में भूमिका अभी सीमित है।

|

आगे की दिशा (Way Forward)

- ‘जल पंचायतें’ और ‘जल उपयोगकर्ता संघ’ (Water User Associations) का विस्तार — स्थानीय निर्णयों को मान्यता दी जाए।

- महिला भागीदारी सुनिश्चित करना — जल प्रबंधन में महिलाएँ सबसे अधिक प्रभावी हितधारक हैं।

- तकनीक और पारंपरिक ज्ञान का एकीकरण — GIS, सेंसर, रेन-वॉटर हार्वेस्टिंग के साथ स्थानीय पद्धतियाँ।

- शिक्षा और जनजागरूकता अभियान — स्कूल स्तर से जल साक्षरता (Water Literacy)।

- प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (Incentive Mechanism) — ग्रामों को जल संरक्षण में उपलब्धि पर पुरस्कार।

- नागरिक-आधारित शहरी पहलें — सोसाइटी/अपार्टमेंट स्तर पर ग्रे-वाटर रीसायकल और रेनवॉटर सिस्टम अनिवार्य।

- नदियों की पुनर्जीवन परियोजनाएँ — जैसे “Rejuvenation of River Ganga” में ग्राम स्तर की निगरानी समिति।

निष्कर्ष (Conclusion)

- “जल का संरक्षण सरकार नहीं, समाज की साझेदारी से संभव है।”

- भारत के प्राचीन दर्शन में “नदी-देवता”, “तालाब-देवता” जैसे रूपों ने जल को पवित्र माना।

आज उसी भावना को आधुनिक नीति-निर्माण से जोड़ने की आवश्यकता है।

- समुदाय-आधारित जल प्रबंधन = स्थानीय ज्ञान + सामाजिक सहयोग + वैज्ञानिक नीति

- यदि प्रत्येक गाँव, वार्ड और नगर अपने स्तर पर जल-संरक्षण की जिम्मेदारी ले, तो भारत 2047 तक “जल आत्मनिर्भर राष्ट्र” (Water Secure India) बन सकता है।